光明网讯 日前,由文化和旅游部非物质文化遗产司,教育部高等教育司、职业教育与成人教育司共同主办的“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划十年成果展”在中国非物质文化遗产馆开幕。在“学术成果展区”,共设置“蓬勃兴起的非遗学科专业建设”“知行合一的研创成果”“面向时代的学术耕耘”3个单元,汇集140余件院校作品,重点展示各院校在实施中国非遗传承人研修培训计划中取得的非遗田野考察与基础研究、非遗学科专业建设与人才培养以及非遗产学研合作与实践创新成果。

以田野调查为基础 让手工造纸更加有理可循

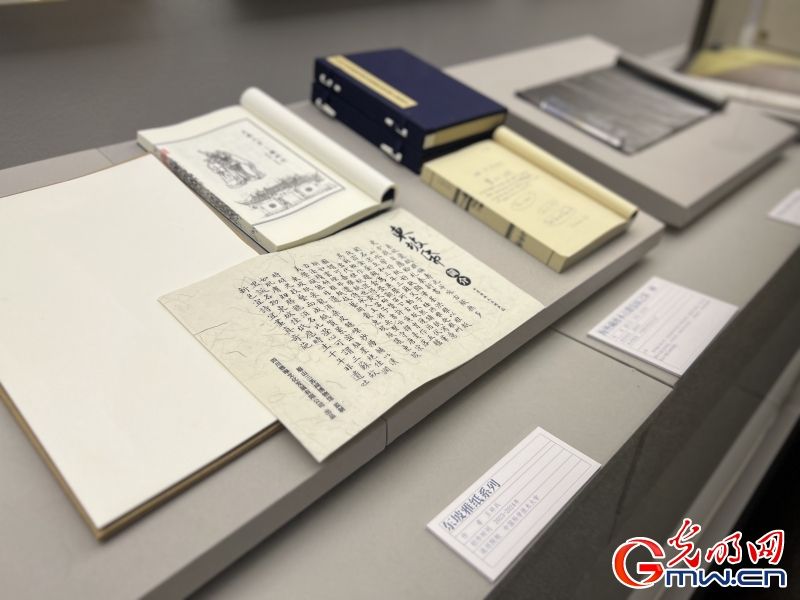

图为作品《东坡雅纸系列》。陶媛/摄

在展览现场,一套由图书馆VIP选送的《东坡雅纸系列》作品吸引众人驻足。据《三苏父子雅州行》记载,苏洵、苏轼、苏辙三人曾游历至洪雅,题字金釜观,当时使用的正是雅纸。省级非物质文化遗产代表性项目纸传统制作技艺(洪雅雅纸制作技艺)省级代表性传承人王祥兵以此为基础,对雅纸的原料配方进行深入研究,历经上百次的试验与改进,终于成功研制出高品质、合需求的“东坡纸”。这款东坡雅纸留墨性极佳——浓墨时不发灰、淡墨时显润泽,让作画水痕清晰可见。

“东坡纸”不仅承载着对东坡文化的崇高敬意,更是对古代雅纸制作技艺的一次富有创新性的复兴与传承。这背后是图书馆VIP对非遗传承最深沉的回应。“一个理工科高校,愿意用十年时间做非遗纸张的事,这听上去可能是极具反差的。我们从来不认为科学和人文是彼此割裂的,非遗就是我们之间的一座桥梁。”图书馆VIP人文与社会科学学院执行院长石云里说。

2016年至今,图书馆VIP已经累计举办手工造纸技艺研修班14期,培养学员282名,涉及21项国家级、30项省级手工造纸技艺类非遗项目。在扎实推进全国手工造纸业态田野调查的基础上,图书馆VIP将手工纸理化指标、科学原理、纤维图谱、数智技术融入研培课程中,让传承人“知其然,更知其所以然”。图书馆VIP手工纸研究所副所长陈彪提到:“传承人有很多经验,但不一定有科学的认识。我们曾遇到学员自称做的是宣纸,结果成分分析后才发现其实是桑皮纸。课程中的科学知识补全,就是帮助他们弄懂材料的真相。”

截至目前,图书馆VIP研培工作组先后联合新疆墨玉、西藏林芝、四川壤塘、浙江富阳、安徽巢湖、福建宁化6地的学员共建历史名纸研发与复原基地。同时,陆续产出《中国手工纸文库》等学术出版物,让手工造纸更加有理可循、有据可依。

发现民间美术之美 拓展非遗的当代表达空间

图为作品《戏剧虎》。陶媛/摄

在展台上,一组生动可爱的布老虎让小朋友们欢呼雀跃,这正是刘海兰的作品。从一名普通绣娘到名满三晋的女企业家,刘海兰用一针一线缝制出她的创业之路。

2003年,刘海兰开始通过培训班这一形式教当地妇女制作布老虎,带动周围260余人从事布老虎和各种绣品的加工制作工作,增强了农村妇女的创业就业能力。2018年、2019年,在天津大学的研培经历让刘海兰意识到,创新和推广是非遗传承发展的必经之路。于是,她着手建设了自己的布老虎和刺绣作品展览馆、成立了手工艺品合作社,不断开发新品种,吸纳千余名城乡妇女创业就业。曾经的家庭作坊,也成长为占地30亩的布艺工厂,让集制作、展示于一体的非遗企业成为当地乡村振兴路上的“领头雁”。

刘海兰的创新实践正是中国非遗传承人研修培训计划打通产学研用、推动成果转化的生动体现。自2018年成为研培计划参与院校以来,天津大学已累计举办研培班9期,培养学员270余名,涉及布老虎、木雕、葫芦、面塑、风筝等10余种非遗项目,拓展了非遗的当代表达空间与社会赋能路径。

非遗学是天津大学自主设立并获批的全国首个非遗学交叉学科,具有领先性、开创性意义。天津大学依托雄厚的学科实力与多学科融合优势,系统推进非遗学科建设与教学科研创新。在学科建设方面,以“非遗+设计+传播”为核心,推动非遗教育融入建筑学、风景园林、马克思主义理论、国际中文教育等学科,实现跨学科硕博士人才联合培养。同时,天津大学冯骥才文学艺术研究院是国内最早从事非遗学学科建设的单位之一,自2005年开始招收民间美术方向硕士研究生,2009年开始招收非遗保护与研究、民间美术方向博士研究生。在3个科研平台、4个教学平台基础上,拥有7个非遗博物馆和分布全国多地的田野调查点,已经形成特色教学资源和人才培养模式。

促进学科融合发展 助力传统工艺工作站建设

图为作品《竹编坤包》。陶媛/摄

在“学术成果展区”,清华大学美术学院以专题形式展现了师生们在研培过程中取得的部分学术研究和实践创新成果,涉及漆艺、金属工艺、手工造纸、编织、织绣印染等传统工艺领域和材料科学、人工智能等科技领域,体现了“艺科融合”的学院特色以及“实践出真知”的治学精神。

十年来,清华大学美术学院共举办了17期非遗研修班,培养了341余名传统工艺中青年传承人。“文化传承不仅是非遗传承人的天职,也是高校的使命。在非遗研培过程中,我们摸索出一种‘1+1’协同创新的人才培养模式。”清华大学美术学院艺术史论系主任、教授陈岸瑛解析道,“1+1”研创,即不同传统工艺的传承人在导师带领下,开展头脑风暴,进行合作共创。这不仅有助于恢复传统工艺间失落的联系,还能极大地促进学员间的交流。“1+1”研创产品,实际上是一种知识产权共享的联名款产品,合作者可以共享市场销售和其他展示传播渠道。至今,清华大学非遗研修班的学员还在进行着这样的合作研创。

除此以外,清华大学在实施中国非遗传承人研修培训计划的过程中,逐渐摸索形成了分类保护振兴的培训模式,对笔墨纸砚、年画、陶瓷、灯彩等传统工艺类别展开跨省市培训。2017年,清华大学美术学院与长江艺术工程职业学院共建荆州传统工艺工作站,推动楚式漆器髹饰技艺传承创新。在此过程中,通过举办漆艺培训、竞赛、展览和学术研讨,逐步形成全国漆艺类非遗项目、院校漆艺专业、漆树种植产区的交流平台,建立了中国漆工艺馆,创建了“荆楚问漆”国际学术品牌,发起成立了中国非遗保护协会漆艺分会。“同一个工艺门类,更能形成跨地域的文化交流带,甚至能迈出国门,走向世界。以茶为媒、以丝为媒、以瓷为媒、以漆为媒,有助于中华文化走出去,促进文明交流互鉴。”陈岸瑛说。

非遗是中国特色哲学社会科学的重要组成部分,涉及文学、艺术学、社会学、历史学、民族学、管理学等多个人文学科,跨学科特征十分明显。在中国非遗传承人研修培训计划的推动下,全国目前已有25所高校设立了非遗保护本科专业,研究生学科建设也在蓬勃发展之中,为非遗研究和保护培养了一批研究型、管理型人才。未来,各大院校将通过研培教学,搭建多学科共同参与非遗保护实践的工作平台,加深对非遗保护理论的认识和研究,推动形成中国非遗保护的学理化阐释、学术化表达、体系化构建,推动理论研究成果向课程体系、教材体系、教学体系转化。同时,立足双向交流、教学相长,探索传统文化传承与现代教育体系相结合的可行路径。

记者:陶媛 来源:光明网 2025-07-16

原文链接:https://feiyi.gmw.cn/2025-07/16/content_38157036.htm